タイル張りの「目地」とは?必要性や基本的な種類を押さえよう

タイル張りでは、タイル同士の隙間を指す「目地」にもこだわることが重要です。どのような役割を持ち、どのような種類があるのかを知ることで、施工部位に応じた適切な方法で目地を施すことができます。

この記事では、タイル張りの「目地」にフォーカスし、必要性や種類について解説します。また、目地材の主な種類や施工部位別のおすすめもご紹介します。

目次[非表示]

- 1.目地とは?なぜ必要?

- 2.代表的な目地割りの種類

- 3.目地材の主な種類

- 3.1.既製調合目地モルタル

- 3.2.樹脂目地

- 3.3.目地材は施工部位によって使い分けることが重要

- 4.おすすめの目地材を施工部位別にご紹介

- 4.1.玄関床・屋外壁床

- 4.2.キッチン

- 4.3.浴室・洗面(水回りの壁)

- 4.4.その他

- 5.まとめ

目地とは?なぜ必要?

目地とは、タイルを張付けるときに設ける“タイル同士の隙間”のことです。モルタルをはじめとする充填剤(以下 目地材)を詰めて仕上げます。

目地にはさまざまな役割があり、例えば「タイルの寸法誤差の調整」がそのひとつです。タイルは、水分を含んだ坏土(はいど)を成形し焼成するという工程上、完成時の大きさに誤差が生じます。また施工時には、張付ける際の力加減で表面に多少の段差が生じることがあります。こうした段差を目立たなくさせ、タイル張りをきれいに仕上げるのが目地の役割です。

このほかにも、目地には壁とタイルの間に水が入らないよう防いだり、デザイン性を高めたりする役割があります。

これらの点から、目地はタイル張りにおいて“耐久性とデザイン性を担保する”重要な役割を果たしているといえます。

代表的な目地割りの種類

タイルの目地割りにはさまざまな種類がありますが、なかでも代表的な種類には以下でご紹介する4つが挙げられます。

通し目地

通し目地とは、縦と横に一直線に目地が通った張り方です。タイルをまっすぐ均一に並べるのが特徴で、床や壁によく使われる最もベーシックな種類です。規則正しい様が芋の根っこと類似することから「いも目地」とも呼ばれています。

馬踏目地

馬踏目地は、タイルを半分ずつずらすことで目地に動きが出る張り方です。名前の由来は「馬の足跡のように見えること」であり、「破れ目地」「レンガ目地」という別名もあります。通し目地と同じく床にも壁にもよく使われます。

四半目地

四半目地は、施工部位の垂直または水平に対しタイルを斜め45度に傾けることで、斜めに一直線に目地が通った張り方です。個性的な雰囲気を演出しやすいため、オーソドックスな目地割りを避けたい場合におすすめです。

やはず張り

やはずとは、弓矢の矢の弦を受けるV字型の部分のことです。それを模してタイルをV字に配置することで、目地にジグザグとした動きが出る張り方がやはず張りです。四半目地と同様に、個性を演出したい場合に適しています。

目地材の主な種類

目地材の種類は、主に「既製調合目地モルタル」と「樹脂目地」の2つです。

既製調合目地モルタル

既製調合目地モルタルは、セメントに骨材を調合した目地材です。現場にて規定量の水で混練するだけで使用できます。

基本のラインナップは「外装用」と「内装用」の2種類ですが、最近は内装用に防汚・防カビ・防油などの性能を持ったもの、外装用に粗い質感を持たせたものなど、機能・意匠に優れた種類も登場しています。

樹脂目地

樹脂目地は、モルタル系目地材の弱点を解決するために開発された目地材です。合板下地の動きに伴う内装床のひび割れや、白華による色ムラを解決できます。

前述した既製調合目地モルタルは、外装と内装の両方に使用できますが、樹脂目地は主に内装で使用します。

目地材は施工部位によって使い分けることが重要

目地材の選択は、タイル張りの仕上がりに影響します。そのため、施工部位によって適切に使い分けることが重要です。

例えば、既製調合目地モルタルは施工部位(外装か内装か)を基準に、調合されている骨材の大きさも踏まえて選ぶのがポイントです。

外装の場合は目地幅が8~10mm程度になるため、大きめの骨材を調合した目地材を選ぶのが望ましいといえます。一方で内装の場合は、目地幅が2~3mm程度になるため、小さめの骨材を調合した目地材で問題ありません。これが逆になると目地が本来の役割を果たせなくなるため、十分にご注意ください。

このほか、施工部位の環境を考慮して目地材を選ぶことも重要です。

例えば、洗面所やキッチンなど、水に濡れる可能性が高い場所では、抗菌性や防カビ性に優れた目地材を使用するのが理想といえます。

おすすめの目地材を施工部位別にご紹介

LIXILでは、さまざまな種類の目地材を取り扱っています。

以下で、施工部位別におすすめの目地材をご紹介するため、ぜひ参考にしてみてください。

玄関床・屋外壁床

玄関床・屋外壁床には『イナメジ』がおすすめです。セメント・骨材を主成分とした既製調合目地材であり、適用目地幅は3~15mmとなっています。

カラーバリエーションが豊富で、モノクロ系4色、ベージュ系1色の計5色から選べるため、デザイン性も考慮した目地に仕上げられます。

キッチン

キッチンには『スーパークリーン キッチン』がおすすめです。セメント・骨材を主成分とした既製調合目地材であり、適用目地幅は1~10mmとなっています。

水や油が染みにくいように改質されているのが特長で、キッチンバックやカウンターにおすすめの目地材です。

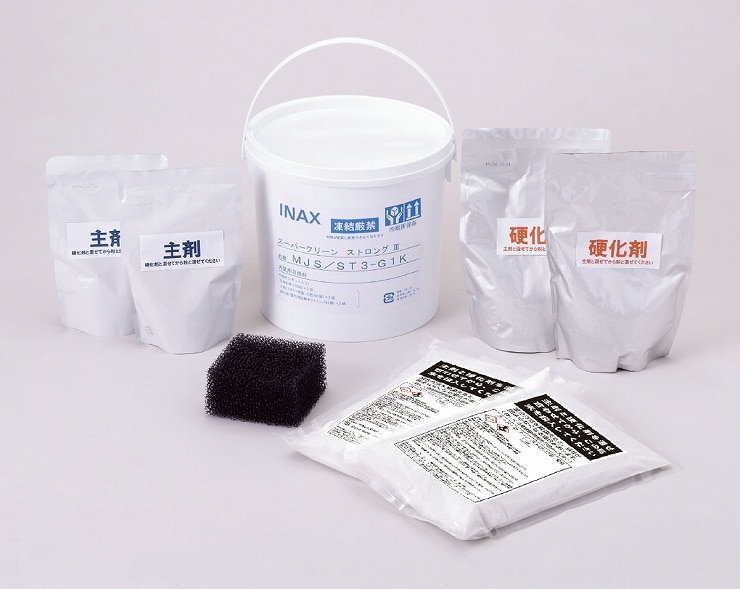

浴室・洗面(水回りの壁)

浴室・洗面には『スーパークリーン バス・トイレ』がおすすめです。セメント・骨材を主成分とした既製調合目地材であり、適用目地幅は1~5mmとなっています。

疎水性に改質されているため、水回りでよくある困りごとやカビに強いのが特長です。汚れの付着やカビの根の侵入を抑制します。

その他

そのほかの施工部位におすすめの目地材は以下のとおりです。

施工部位 |

おすすめの目地材 |

特長 |

居室(合板下地)床 |

防汚性・強度・抗菌・防カビ性に優れている |

|

弾性系・抗菌仕様で、室内ドライ空間専用 |

||

外装壁 |

一本目地でも塗り目地でも粗面に仕上げられる |

まとめ

この記事では、タイルの目地について以下の内容を解説しました。

- 目地とは、タイルを張付けるときに設ける“タイル同士の隙間”のこと

- 目地には「タイルの寸法誤差の調整」「水の侵入防止」「デザイン性の向上」などの役割がある

- 代表的な目地の種類には「通し目地」「馬踏目地」「四半目地」「やはず張り」がある

- 目地材の主な種類は「既製調合目地モルタル」と「樹脂目地」の2つ

目地には、タイル張りの耐久性とデザイン性を担保する重要な役割があります。そのため、施工部位に適した目地材を使用し、顧客のリクエストに沿ったデザインで施すことが重要です。今回ご紹介した内容を参考にしながら、目地にこだわったタイル張りを行ってみてください。

当サイト『INAX TILE LAB』は、100年の歴史をもつINAXのタイル総合情報サイトです。

自社生産品から海外の最新トレンド商品、実際の施工事例まで、空間デザインの発想のヒントとなる情報を発信しています。この機会にぜひINAXのタイルをチェックしてみてください。